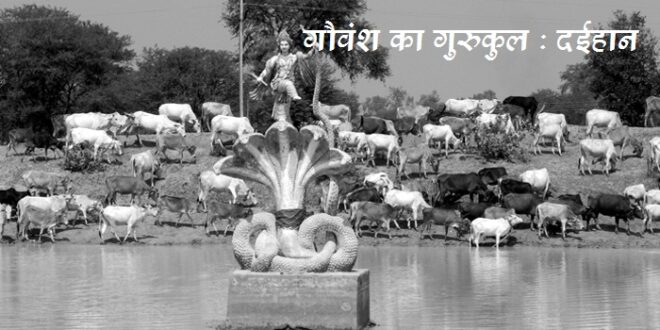

छत्तीसगढ़ में गौ-पालन की समृद्ध परंपरा रही है। पहले गांवों में प्राय: हर घर में गाय रखी जाती थी और घर में अनिवार्यतः कोठा(गौशाला)भी हुआ करती थी। अब घर से गौशाला गायब है और गौशाला के स्थान पर गाड़ी रखने का शेड बना मिलता है; जहां गाय की जगह मोटरसाइकिल या कार खड़ी होती है।

गांवों में पशुओं को चराने के लिए बरदिहा (चरवाहा या ग्वाला) रखा जाता है। गांव वाले उनको सालभर के लिए इस कार्य के लिए नियुक्त करते हैं और पशुओं की संख्या के आधार पर मेहनताना अनाज के रूप में देते है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है तो पहले भी उनको धान दिया जाता था और आज भी धान ही दिया जाता है।

गांवों में पशु चराने का कार्य प्राय: यदुवंशी ही करते हैं। जो बड़े सवेरे हांक पारकर (उंची आवाज लगाकर) पशुओं को चराने के लिए गौशाला से खोलने का संदेश देते हैं। फिर गली से गौठान तक पशुओं को पहुंचाने का क्रम चल पड़ता है। कुछ अनूठे नियम भी देखने को मिलता है गांवों में जैसे गांवों में दूध दूहने के लिए लगे चरवाहे (ग्वाले) को हर तीन या चार दिन के बाद पूरा दूध ले जाने का अधिकार होता है। इसे बरवाही कहा जाता है। सामान्यतः गाय का बरवाही हर तीन बाद और भैंस का बरवाही चौथे दिवस होता है। बरवाही के दिन के दूध को बरदिहा स्वयं उपयोग करने या पशु मालिक या अन्य किसी को बेचने के लिए स्वतंत्र होता है। प्रात:काल पहट में जब बरदिहा (चरवाहा) गले में नोई (गाय के पूंछ के बाल से बनी रस्सी) को लटकाकर गली में निकलता है तो उसका ठाठ ही अलग होता है। भोर (पहट) से ही उसका कार्य आरंभ हो जाता है, इसलिए बरदिहा को पहटिया भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि मीर अली मीर ने पहटिया का बड़ा सुंदर चित्रण अपनी कविता में किया है-

होत बिहनिया पथरा के आगी

टेडगा हे चोंगी,टेडगा हे पागी

नोई धरे जस, गर कस माला

नोई धरे जस, गर कस माला

तो ऐसी सुंदर परंपरा छत्तीसगढ़ के गांवों में पहले भी रही है और आज भी जारी है। ये तो हुई छोटे किसानों और उनके पशुधन की बात!! लेकिन, गांवों में कुछ बड़े किसान जिन्हें गांवों में सामान्यतः दाऊ या गउंटिया की संज्ञा दी जाती है। उनके पास पशुधन कुछ ज्यादा ही संख्या में हुआ करता था जिनको गांव के चरवाहे गांव के अन्य पशुओं के साथ चराने में असमर्थ होते थे क्यूंकि गांवों के आसपास मैदानी इलाकों में पर्याप्त चारागाह नहीं होते थे।तब मैददानी इलाके के ऐसे बड़े किसान या दाऊ अपना अलग चरवाहा लगाकर अपने पशुओं को जंगली क्षेत्रों में चराने के लिए भेज देते थे। जहां उनके द्वारा नियुक्त चरवाहा सालभर तक पशुओं की देखभाल किया करता था।

इन लोगों को उनका मेहनताना अनाज के रूप में मिलता था। बरसात के पूर्व आषाढ़ के महीने से जंगली या पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थायी निवास बनाकर ये चरवाहे पशु चारण का कार्य करते थे। अमूमन दईहान बसाहट के आसपास ही रखी जाती थी ताकि दैनिक जरूरतों की सामग्री मिल सके और किसी विपरीत परिस्थिति में सहायता मिल सके। लेकिन ये बस्ती के एकदम आसपास नहीं होते थे। साथ ही इनका निवास बदलते रहता था ताकि पशुओं को चारा मिलता रहे। इस प्रकार के पशु चारण और देखभाल की प्रक्रिया को दईहान कहा जाता था। इस दौरान पशुओं से प्राप्त उत्पाद का मालिक वह स्वयं होता था जबकि पशु मालिक को प्रति पशुसंख्या के आधार पर एक काठा घी सालाना देने की परंपरा थी। ये उस दौर की बातें हैं जब आवागमन और रोशनी के साधन नहीं होते थे। मनोरंजन के लिए भगवान कृष्ण की सहचरी रही बांसुरी का ही सहारा होता था।अगर दईहान चराने वाले समूह में से कोई बांस(एक प्रकार बांसुरी जैसा लंबा वाद्ययंत्र) बजा लेता तो लोककथा के साथ बांसगीत गाकर अपना मनोरंजन कर लेते थे। कुल जमा दईहान का मतलब होता था न्यूनतम आवश्यकता के साथ जीना। भरण पोषण की जिम्मेदारी से लदा व्यक्ति कहीं पर भी जीवन यापन के लिए बाध्य होता है। दईहान में रहना जोखिम भरा और कष्टकारी कार्य होता था।

जंगल में खूंखार वन्य प्राणियों के बीच रहकर स्वयं और अपने पशुधन की सुरक्षा मामूली काम नहीं था। तेंदू की लाठी, टंगिया, हंसिया और मशाल ही उनके सुरक्षा के हथियार थे। मिट्टी तेल की ढिबरी का ऊजाला और अंगेठा (अलाव) का ही सहारा होता था।जंगल में प्राप्त उत्पाद का कोई क्रेता भी नहीं होता था इसलिए दईहान में रहने वाले व्यक्ति के परिजन या दईहान का कोई व्यक्ति ही हफ्ते या पंद्रह दिनों के अंतर में दही और घी को लेकर आता था। दईहान में अकेला व्यक्ति नहीं होता था बल्कि तीन से पांच लोग रहते थे। दूध और दही को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता था, इसलिए घी बनाना ही ज्यादा श्रेयस्कर होता था। मेरे कुछ परिजन दईहान में रह चुके हैं। तो उनके मुंह से दईहान की बातें सुनना रोचक होता है।

वे बताते है कि घी को मिट्टी के हंडियों में महिलाएं सिर में ढोकर या पुरूष कांवड़ में लेकर पैदल ही दईहान से निवास तक की दूरी तय करते थे। ढलान वाली पहाड़ी से मिट्टी के बर्तनों में घी लेकर उतरना बहुत जोखिम भरा काम होता था। ढलान पर गति नियंत्रित करना मुश्किल होता था और उस पर मिट्टी के बर्तनों में भरे घी को चट्टानों या पेड़ों की टकराहट से बचाकर सुरक्षित लाना बहुत कठिन काम होता था। जरा सा चूके नहीं कि हफ्ते महीने भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती थी।

दईहान का मातर पर्व बडा प्रसिद्ध होता था। इस दिन पशु मालिक अपने चरवाहे के लिए भेंट सामग्री और मातर मनाने के लिए आवश्यक चीजें लेकर जाता था और उस दिन पशुधन को खीचडी खिलाई जाती थी और मातर का पर्व धूम-धाम से मनाया जाता था। मालिक के द्वारा वस्त्र और धनराशि का सम्मान पाकर दफड़ा और मोहरी के मधुर संगीत के साथ दोहा पारते चरवाहे के मुख से निकल पड़ता-

भंइस कहंव भूरी रे भइया,खूंदे खांदे नइ खाय।

बघवा चितवा के माड़ा मा,सींग अड़ावत जाय।।

मातर देखने के लिए आसपास के ग्रामीण उमड़ पड़ते थे और उनको प्रसाद स्वरूप दूध, दही और छाछ पीने के लिए दिया जाता था। दईहान में किसी हिंसक प्राणी के द्वारा पशुधन की हानि होने पर मालिकों से डांट पड़ती थी सो अलग। लेकिन पेट की भूख आदमी को सब बर्दाश्त करना सीखा देती है। अपने बाल बच्चों और परिवार से दूर रहने की पीड़ा अलग। वर्तमान में गौधन की स्थिति अत्यंत हृदयविदारक है। गौपालन में निरंतर कमी आ रही है।देशी गाय के स्थान पर हाइब्रिड नस्लों को महत्व दिया जाता है। जब गौवंश ही नहीं रहेगा तो इससे जुड़ी अनेक परंपराएं,व्रत और पर्व भी समय के साथ विलुप्त हो जाएगी।

आलेख

टेंगनाबासा(छुरा) जिला, गरियाबंद

दक्षिण कोसल टुडे

दक्षिण कोसल टुडे

छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोकसंस्कृति पर बेहतरीन आलेख.. हार्दिक बधाई 🌹❤

अब्बड़ सुग्घर आलेख बधाई भईया