बस्तर अंचल के खेतीहर किसान उदार प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञ रही है। उनकी संस्कृति में प्रकृति से उपजे उपादानों के लिए, नयी फसल के आने पर उसे ग्रहण करने से पूर्व समारोह पूर्वक कृतज्ञता अर्पण करता है। वैसे तो बस्तर अंचल में बारहों मास प्रकृति से प्राप्त किसी न किसी फल-फूल, अनाज व अन्य कंद-मूल के अर्पण के बाद नवाखाई का पर्व मनाया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रकृति में उपजे सभी उपादानों को अपने देवी-देवताओं को समर्पित करने के बाद ही ग्रहण करने की परम्परा है।

साल भर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता रहता है, किन्तु भादों मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवाखाई को आदिवासी समाज, सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाता आ रहा है। कहा जाता है कि जो महत्व होली और दीवाली, हिन्दुओं के लिए, क्रिसमस ईसाईयों के लिए, ईद मुसलमानों के लिए, बैसाखी सिक्खों के लिए होता है, वही महत्व बस्तर के आदिवासी समाज में, नवाखाई पर्व का होता है।

यहाँ बसने वाले विभिन्न संस्कृतियों के बीच बस्तर का आदिवासी समाज आज भी अपनी अरण्य संस्कृति को बचाये रखने में सक्षम है। इस पर्व को नये फसल की पहली उपज की प्राप्ति का पर्व कहें तो उचित होगा, जिसकी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में धान की बालियाँ अपने इष्ट देवी-देवताओं को अर्पण करने के उपरांत ही ग्रहण करने की परम्परा है।

फसल की बुआई के बाद जब किसान खेत-खलिहानों के अथक परिश्रम से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाता है तो वह आने वाले दियारी पर्व के लिए जुट जाता है। साल भर से इस पर्व को मनाने के लिए वह पाई-पाई जोड़ता है कि इस अवसर पर आथित्य सत्कार के लिए पैसे कम न पड़ जाये। अपने तथा अपने परिवारजनों के नवीन वस्त्र, आतिथ्य-सत्कार, पारिवारिक आमंत्रण, देवी-देवताओं के शृंगार व पूजन सामग्री सब कुछ जुटाना पड़ता है।

इधर खेतों में जल्द पकने वाली अर्थात् उथले भूमि पर ‘भाटा धान’ की प्रजाति लगभग 60 दिनों में पकने के लिए तैयार हो जाती है तब ग्राम पुजारी, गांयता आदि नवाखाई के लिए निश्चित तिथि निकाल लेते हैं। इस त्योहार को मनाने से पूर्व नए फसल ग्रहण करने की मनाही होती है। आदिवासी समाज में नवाखाई पर्व के दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य को अनिवार्यतः शामिल होना पड़ता है, किन्ही अपरिहार्य कारणों से परिवार का कोई सदस्य वंचित हो जाता है तो उसे पारिवारिक रूप से पुनः आयोजन कर नए अन्न का भोग अर्पित कर खिलाया जाता है।

इस पर्व में मांसाहार तथा मदिरापान सम्मिलित होता है। अलग-अलग गाँवों में यह पर्व अलग-अलग तिथियों में मनाया जाता है। इस पर्व में पारिवारिक संबंधों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है। पर्व के दौरान नव-वधू और दामाद, पूर्व में विवाहित बेटी-दामाद तथा उनके ससुराल पक्ष को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। आदिवासी समाज में भावी वधू या दामाद को भी आमंत्रित की परम्परा है, जो सामाजिक प्रक्रिया का एक अंग है।

आमंत्रण से भावी संबंधों को एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर प्राप्त होता है, किन्तु वर्तमान में भावी पीढ़ी इन रस्मों और परम्परा से संकोचवश दूर होती जा रही है। इस पर्व को आदिवासी समाज नव वर्ष के रूप में मनाती है। इस दिन से, वैवाहिक संबंधों को जोड़ने के लिए वर-वधू की तलाश प्रारंभ कर दी जाती है। उनके परिवार में योग्य युवक-युवतियों के लिए संबंध तय हो जाने के बाद, उचित समय देखकर विवाह का आयोजन किया जाता है।

यह पर्व लगभग तीन दिनों तक चलता रहता है। मुख्य रूप से प्रथम दिवस पूजा-पाठ और सामाजिक आवभगत तथा आतिथ्य सत्कार का होता है तथा दूसरा दिन बासी तिहार अर्थात् मौज मस्ती, खाने-पीने और आनंद का दिन और तीसरा दिन उल्लासपूर्ण वातावरण में मिलन का दिन होता है। लोग बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वहीं युवा वर्ग आत्मीय रूप से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। समाज के युवक-युवतियाँ सामूहिक रूप से खुशी से नाचते अपने पारम्परिक गीतों को गाते हुए झूम पड़ते हैं।

राजा नवाखाई –

दियारी, बस्तर के आदिवासी अंचल का यह सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। लोकतंत्र के पूर्व राजतंत्र में भी यह व्यवस्था कायम रही। आम जनता फसल के पकते ही नवाखाई की रस्म अदा कर लेते थे किन्तु वे आदिवासी या गैर आदिवासी ग्रामीण परिवार जो राजघराने के सम्पर्क में होते थे या राजतंत्र में किसी न किसी पद या ओहदे में होते थे, यथा – मांझी, चालकी, नाईक, पाईक, सिपाही, कपड़दार, मेम्बरीन, मालगुजार, जमादार, पुजारी, पुरोहित, राज पुरोहित आदि ऐसे व्यक्ति नवाखाई से वंचित हो जाते थे।

उनका मानना था कि जब तक राजा नया अन्न नहीं ग्रहण करता तब तक प्रजा के नुमाइन्दे नया अन्न कैसे ग्रहण कर सकता है। तब और अब अर्थात् राजतंत्र में हो या लोकतंत्र में, प्रजा पहले नया खाता है और राजा बाद में। आम और गरीब किसानों की फसल उथले भूमि पर 60 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है किन्तु राजा की कोठियों में देर से पकने वाली धान अर्थात् गभार, धार भूमि की फसलें देर से पकती हैं। इस तरह नई फसल के आवक के बाद ही बड़े भूमिधारक या बड़े किसान बाद में अपने इष्ट देवी-देवताओं को अर्पित करते हुए अपने पारम्परिक तरीकों से नया खाने का उत्सव मना लेते थे।

इस तरह विलंब से प्राप्त अनाजों के कोठियों में आ जाने के पश्चात् नवााखाई की परम्परा राजघराने में इष्ट देवी माँ दन्तेश्वरी को अर्पित करने के बाद प्रारंभ हुई और राजपरिवार में आज पर्यन्त कायम है। यही कारण है कि आज भी राजपरिवार में आश्विन शुक्लपक्ष की एकादशी के दिन दशहरा पर्व के दौरान राजा नवाखाई पर्व मनाया जाता है।

कुम्हड़ाकोट के ऐतिहासिक स्थल में दन्तेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी द्वारा नए अन्न से निर्मित खीर-पूड़ी मांई जी को अर्पित करने के बाद राजा या राज परिवार के सदस्य प्रजा के साथ नया अन्न ग्रहण करता है। यह प्रथा आज भी कायम है, इस अवसर पर वर्तमान में लोकतंत्र के राजा अर्थात् राजपरिवार के सदस्य, सांसद, विधायक मंत्री व मांझी, चालकी, राजपुरोहित व अन्य व्यक्ति नया अन्न ग्रहण करते हैं। इसे राजा दियारी कहा जाता है।

अन्य अवसरों में नवाखाई –

बस्तर अंचल में पूरे वर्ष भर किसी न किसी उत्सव के नाम पर, नवाखाई मनाने की प्रथा है। यहाँ आम, महुआ, टोरा, तेंदू, चार, सरगी, इमली इत्यादि अर्थात् प्रकृति प्रदत्त उपहारों के सम्मान में मनाए जाने वाला प्रकृति पर्व है, जो फसल के रूप में सुख-समृद्धि लेकर आता है।

बस्तर के आदिवासी सीमित साधनों के बीज अपना गुजर-बसर करते हैं। उनकी माटी, उनकी मनोरम प्रकृति उन्हें जो भी देती है, वे उसे खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु वे कृतघ्न नहीं। उनकी संस्कृति में कृतघ्नता है, जिसे वे त्योहार के रूप में ज्ञापित करते हैं। वे अपने प्रकृति के देव से निवेदन करते हैं, कि जो कुछ भी आपने हमें प्रदान किया है हम उसे प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे परिवार के लिए सुपाच्य तथा स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। हमारे जीवन में कभी भी विपन्नता न आने पाए, सदैव हमें सम्पन्नता के मार्ग में अग्रसर रखना।

संस्कृति और परम्पराओं के निर्वहन की कड़ी में चैत्र माह के पूर्णिमा तिथि में जब आम की फसल अमराईयों में आ जाती है तब, आमा तिहार, मनाया जाता है, हल्बी-भतरी परिवेष में इस पर्व को ‘‘आमा नवाखाई’’ के नाम से भी जाना जाता है। बस्तर अंचल में अन्य जनजातिय परिवारों में इस पर्व को आमा जोगानी, आमा पण्डुम, दक्षिण बस्तर में मर्का पण्डुम, धुरवा जनजातिय परिवार में ‘मेन्दुल तिन्दम’, कांकेर क्षेत्र में ‘चैतरई’ तथा गोंडी क्षेत्र में ‘मर्रकंग पोलहना’ के नाम से संबोधित किया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त फलों में आम को फलों का राजा कहा गया है। यह पर्व प्रकृति प्रदत्त उपहारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व माना जाता है।

नवाखाई त्योहार विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न नाम से जाना जाता है। फसल के पकते ही नया अन्न खाने के पर्व के साथ-साथ कोसरा, मंडेया, जोंदरा, ताड़ी, कोदो, कुटकी, खीरा, कुम्हड़ा, खेड़ा भाजी, आम, चार, गन्ना, आंवला, षक्कर कंद, भिंडी, भेंडा, अरबी, अदरक, सेम तथा विभिन्न प्रकार की भाजी आदि देवी-देवताओं को अर्पण के पष्चात् ही खाना प्रारंभ करते हैं। यही नहीं आदिवासी संस्कृति में घास-फूस काटने के पूर्व भी देवी-देवताओं को अपर्ण करने की प्रथा कायम है।

प्रकृति से प्राप्त प्रत्येक चीजों को वे अपने इष्ट देवता, कुल देवता, गोत्र देवता तथा ग्राम देवता को समर्पित करने के पष्चात् ही ग्रहण करते हैं। आज के भौतिकवाद युग में आधुनिक संस्कृति के चलते लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिम संस्कृति, अपने मूल्यों और परम्पराओं को जीवित रखने का भरसक प्रयत्न भी कर रही है। इन परम्पराओं और पर्वों को मनाते हुए सांस्कृतिक परम्पराओं एवं मान्यताओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक पहुँचाना तथा अतीत से जुडे़ रहने का सुखद अनुभव देती है।

परम्पराओं से चली आ रही इस उत्सव में भी, इसी तरह का उद्धेष्य निहित है, जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त फलों को खाने के पूर्व बीज बचाकर रखने की शिक्षा के साथ-साथ फलों को चुनकर ही उपभोग करने का संदेष देती है। आदिम समाज में पूर्वजों ने जो नियम बनाए उनका पालन यथावत् आज भी कायम है। प्रकृति का नियम है कि फूल से फल, फल से बीज प्राप्त करें और फिर से उन बीजों को इस धरती पर रोपण करें।

बीज से अंकुरण, पौधा और वृक्ष से फूल-फल प्राप्त करना ही प्रकृति का नियम है, और इन नियमों का उल्लघंन होता है, तो प्रकृति से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। षायद इन्हीं प्रकृति धर्म के नियमों को इन उत्सवों के माध्यम से हमारे पूर्वज सीख देते आए, यही कारण है कि बस्तर की आदिम संस्कृति अपने मूल्यों, अपनी परम्पराओं को अक्षुण्ण बनाए हुए है।

ओड़िशा सीमा क्षेत्र के छत्तीसगढ़ में नुआखाई

स्वराज करुण कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ऋषि पंचमी पर ओड़िशा में और प्रमुख रूप से उसके पश्चिमांचल के गांवों ,कस्बों और शहरों में ‘नुआखाई’ की रौनक देखते ही बनती है। यह मेहनतकश किसानों ,मज़दूरों और आम नागरिकों का त्यौहार है ,जो हर साल सबके लिए सामाजिक समरसता का संदेश लेकर आता है।

पूजा अनुष्ठान के बाद नवान्ह भोज होता है। यह पूजा घर -घर मे होती है। सार्वजनिक रूप से भी यह पर्व खूब स्नेह और सदभावनाओं के साथ मनाया जाता है। पूजा और नवान्ह भोज के बाद नये परिधानों में एक-दूसरे से मिलने, एक -दूसरे को जुहार (जोहार ) करने के लिए ‘नुआखाई भेंटघाट’ का सिलसिला देर शाम और रात तक चलता रहता है। स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं।

पश्चिम ओड़िशा से लगे हुए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, रायगढ़, जशपुर जिलों के सरहदी इलाकों में भी उत्कल समाज के स्थानीय लोग ऋषि पंचमी के दिन ‘नुआखाई’ का पर्व पारम्परिक विधि -विधान के साथ मनाते हैं। झारखण्ड का वह इलाका, जो ओड़िशा से लगा हुआ है ,वहाँ भी उत्कल बन्धुओं के बीच इस त्यौहार की धूम मची रहती है।

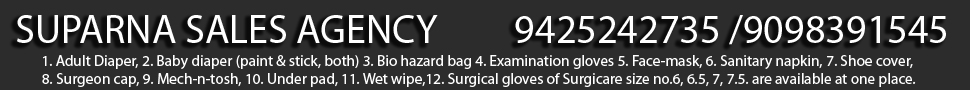

फ़ोटो प्रवीण प्रवाह – पिथौरा

आलेख

दक्षिण कोसल टुडे

दक्षिण कोसल टुडे